Libros antiguos y modernos

Folengo, Teofilo (1491-1544)

Macaronea. Merlini Cocai poete mantuani Macaronices libri XVII. post omnes impressiones, ubique locorum excussas, novissime recogniti, omnibusque mendis expurgati. Adiectis insuper quampluribus pene vivis imaginibus materie librorum aptissimis, and et congruis locis insertis [.]

Cesare Arrivabene, 1520

no disponible

Govi Libreria Antiquaria (Modena, Italia)

Habla con el libreroLos gastos de envío correctos se calculan una vez añadida la dirección de envío durante la creación del pedido. El vendedor puede elegir uno o varios métodos de envío: standard, express, economy o in store pick-up.

Condiciones de envío de la Librería:

Para los productos con un precio superior a 300 euros, es posible solicitar un plan de pago a plazos al Maremagnum. El pago puede efectuarse con Carta del Docente, Carta della cultura giovani e del merito, Administración Pública.

Los plazos de entrega se estiman en función de los plazos de envío de la librería y del transportista. En caso de retención aduanera, pueden producirse retrasos en la entrega. Los posibles gastos de aduana corren a cargo del destinatario.

Pulsa para saber másFormas de Pago

- PayPal

- Tarjeta de crédito

- Transferencia Bancaria

-

-

Descubre cómo utilizar

tu Carta del Docente -

Descubre cómo utilizar

tu Carta della cultura giovani e del merito

Detalles

Descripción

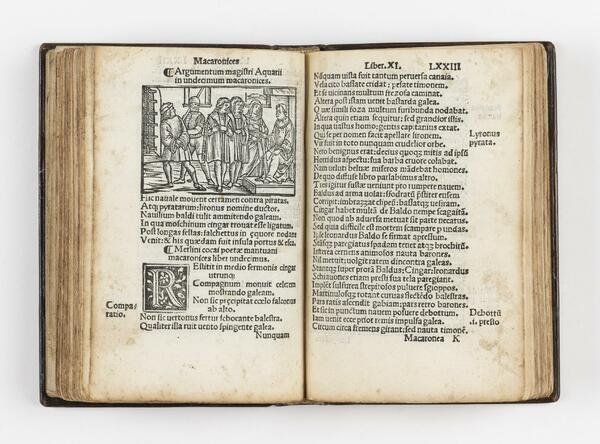

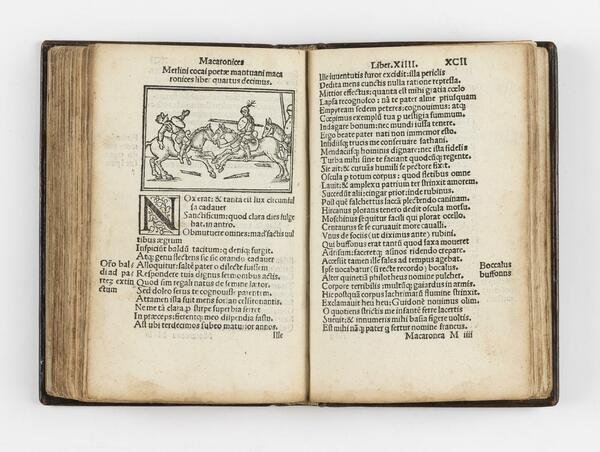

In 8vo (mm. 152x99). Cc. XIX [i.e. CXIX], [1]. Carta CXIX erroneamente numerata XIX. Segnatura: A-P8. Ultima carta bianca. Grande vignetta al titolo raffigurante Calliope, musa della poesia epica, e 12 piccole vignette in legno nel testo, tratte da due blocchi solamente, di cui il primo è ripetuto 5 volte, il secondo 7 volte. Capilettera xilografici. Colophon e registro al recto di c. P7. Marca tipografica al verso di c. P7. Legatura recente in stile rinascimentale in piena pelle con decorazioni in oro. Un certo Vincenzo Gianelli di Parma, il giorno 8 ottobre 1779, ha aggiunto di sua mano un componimento satirico al recto della carta bianca finale, mentre al verso ha vergato un sonetto intitolato "Ratto di Proserpina" che attribuisce ad un certo March. Manara, anch'egli parmigiano. Restauro al margine interno delle prime due carte, tracce d'uso e lievi aloni marginali, nel complesso copia più che buona.

SECONDA EDIZIONE. In passato alcuni studiosi, tra cui per esempio A. Luzi (Studi folenghiani, Firenze, 1899, p. 9) hanno considerato la presente edizione come una mera ristampa della prima edizione pubblicata da Alessandro Paganini il 1° gennaio 1517, forse fuorviati dal titolo magniloquente e dall'explicit ("post omnes impressiones ubique locorum excussas, novissime recogniti, omnibusque mendis expurgati. Adiectis insuper quampluribus pene vivis imaginibus materie librorum aptissimis, e congruis locis insertis, e alia multa, quae in aliis hactenus impressionibus non reperies"), in cui si annunciano diverse edizioni precedenti dell'opera che in realtà non esistono, la revisione del testo e l'aggiunta delle illustrazioni. "Poiché risultavano corretti molti errori di stampa – non sempre facili da cogliere in un testo maccheronico, [.] nel trascurare il fatto che specialmente nelle glosse il testo apportava notevoli cambiamenti [.] per non dire delle xilografie con cui si iniziava la serie delle edizioni illustrate delle Maccheronee folenghiane [.] questa ristampa citata dai bibliofili è stata consultata da qualche studioso [.] senza tener conto non solo delle diversità di lezione, per correzioni arbitrarie e varianti lessicali, ma soprattutto della manipolazione delle glosse, per mutamenti, soppressioni e aggiunte che a prima vista possono anche sembrare dell'autore" (C. Cordié, L'edizione principe delle "Maccheronee' folenghiane e le sue due ristampe, in: "La Bibliofilia", 51/1, 1949, pp. 45-49; see also A.E. Mullaney, Teofilo Folengo: Ecce homo, Diss., New Haven, 1984, pp. 66-67). Una lista completa di queste glosse confrontate con quelle dell'edizione di Paganino si trova disponibile online.

Si tratta di una delle due rarissime ristampe apparse nello stesso anno 1520 (l'altra edizione è milanese) della prima redazione delle celebri Macaronee del Folengo, la cosiddetta "Paganini" dal nome del tipografo che ne ha stampato la prima edizione veneziana del 1517, redazione che comprende il Libellus de laudibus Merlini Cocai del magister Acquario Lodola, due egloghe e il poema Baldus in 17 libri (cfr. M. Zaggia, L'esordio di Folengo, in: T. Folengo, "Merlini Cocai Poetae Mantuani Liber Macaronices Libri XVII Non ante impressi", Brescia, 1991, pp. 15-24). "Ma in altra sede sarà opportuno un nuovo esame di queste due edizioni [Venezia, Arrivabene e Milano, Agostino Vimercate]" (cf. M. Zaggia, Saggio di un'edizione critica della redazione Paganini delle Macaronee folenghiane, in: "Teofilo Folengo nel quinto centenario della nascita (1491-1991)", Firenze, 1993, p. 408).

Le due ristampe del 1520 sono "interessanti non tanto per le varianti testuali, quanto per le silografie e in generale per la veste bibliologica, tendente a tradurre la raffinata sobrietà della principe, che vuole richiamare il modello aldino, nel più commerciale linguaggio della stampa moderatamente popolare" (M. Zaggia, Saggio di un'edizione critica della redazione Paganini delle Macaronee folenghiane, in: "Teofilo Folengo nel quinto centenario della nascita (1491-1991)", Firenze, 1993, p. 408).

Il Baldus, considerato il capolavoro del Folengo, fu successivamente rielaborato dall'autore ed ampliato a 25 libri. La versione definitiva fu stampata a Toscolano dallo stesso Paganino nel 1521. Si tratta di una sorta di continuazione comica della leggenda carolingia, in cui il protagonista, Baldus appunto, nipote di un re di Francia, abbandonato dal padre in tenera età, viene allevato da un contadino di nome Berto. Potenzialmente destinato alla vita di un raffinato cavaliere, Baldus si riduce ad essere un semplice ruffiano dai modi volgari e dalle frequentazioni poco raccomandabili. L'aspra critica dell'aristocrazia, dei cortigiani e del clero, che il Folengo traccia in quest'opera profondamente anticlassica, nonché l'uso comico del linguaggio e il forte realismo unito ad un senso di esplosiva ribalderia libertina ebbero grande influenza su François Rabelais, che conosceva molto bene l'opera del Folengo.

Questi si firma come Merlin Cocai, nato a Cipada, il borgo che fronteggia la virgiliana Pietole. Nutrito da una merla, egli trae ispirazione dal vino e dai piatti di gnocchi. Merlin Cocai è il "nome di leggerezza", come egli stesso lo definisce, che Folengo non ripudierà mai, facendo da esso derivare anche gli altri due suoi pseudonimi: il sentimentale Limerno e il serioso Fulica.

La parodia del modello virgiliano e dei suoi imitatori volgari e latini del "300 e del "400 parte dallo straordinario mélange linguistico, che inserisce vistose tessere dialettali e gergali in una struttura prosodica e sintattica che appare come citazione colta. "Anche sul piano tematico la novità del Macaronices liber è netta: il pastore e l'eroe, ancora atteggiati idealisticamente nel Sannazaro, nel Pontano o in Boiardo, trasferiti nel mondo maccheronico vincono in realismo gli esperimenti rusticali toscani, la Nencia di Lorenzo de' Medici, il Morgante. Come nelle farse e nei contrasti in dialetto pavano, con Merlin Cocai irrompe nel mondo dei generi letterari "alti", dunque nel sistema dei valori che quei generi tradizionalmente esprimono – eroismo, amor patrio, virtù guerriera, otium e serenità della vita rustica – il comico di Dante e Boccaccio, dell'Alberti e del Pulci: la fondamentale istanza espressiva, naturalistica, che mostra la realtà come groviglio e pasticcio, mescolanza di bene e male, alto e basso, di serio e bizzaro. Una realtà determinata da istinti e bisogni, prima che da desideri o ideali. è una dimensione antropologica nuova, una visione del mondo capovolta: ciò che è basso, chiuso nella profondità della terra e del corpo, di norma taciuto nella cultura ufficiale, è portato alla superficie e proclamato come realtà unica, come verità. Simmetricamente ciò che è alto, nella mente umana e nella volta del cielo, è risospinto nel silenzio" (D.B.I., XLVIII, pp. 548-549, a cura di A. Piscini).

Teofilo Folengo, al secolo Girolamo, nacque a Mantova. Proveniente da una famiglia di mercanti e notai (suo prozio fu il celebre Vittorino da Feltre), entrò intorno al 1509 nell'ordine benedettino, che all'epoca contava fra i suoi aderenti raffinati studiosi della bibbia ebraica e della patrologia greca, i quali esercitarono una profonda influenza sul giovane monaco. Rimase nell'ordine fino al 1525, anno in cui fu dispensato dai suoi voti. Insieme ad uno dei suoi fratelli si abbandonò ad una vita raminga, per poi decidere di far ritorno alla chiesa, venendo riammesso nell'ordine intorno al 1534, dopo quattro anni di penitenza vissuti come eremita. Nel 1526 publicò a Venezia due opere profane, l'Orlandino e il Chaos del Triperuno. Nel 1533 scrisse il poema religioso L'umianità del figlio di Dio con l'intenzione di redimere le sue passate pubblicazioni secolari. Questo tardivo pentimento non gli impedì tuttavia di porre mano a due revisioni del Baldus: la prima (conosciuta come Cipadense) fu stampata senza data fra il 1530 e il 1535 con false note tipografiche, la seconda uscì postuma a Venezia nel 1552 con la prefazione di un misterioso Vigasio Cocaio (cfr. M. Zaggia, Breve percorso attraverso le quattro redazioni delle Macaronee folenghiane, in: "Teofilo Folengo nel quinto centenario della nascita (1491-1991)", Firenze, 1993, pp. 85-101). Nel 1538 il Folengo fu inviato in Sicilia presso Palermo. In quegli anni numerosi monaci mantovani soggiornarono nell'isola: tra questi Benedetto da Mantova, che tra il 1537 e il '39 vi compose il celebre Beneficio di Cristo. Folengo vi scrisse una sacra rappresentazione, l'Atto della Pinta, che fu più volte messa in scena. Nel 1542 fece ritorno in terra veneta. Morì il 9 dicembre 1544 (cfr. R. Dall'Ara, Folengo macaronico poeta. Girolamo, Teofilo e Merlin Cocai: il romanzo di una vita, Mantova, 2004, passim).

Edit 16, CNCE19357; Universal STC, no. 830129; A. Portili, Le opere maccheroniche di Merlin Cocai, Mantova, 1882, I, p. XCIV, no. 2; V.M. Essling, Bibliographie des livres a figures venitiens de la fin du XVe siecle et du commencement du XVIe, 1469-1525, Paris, 1892, pp. 416-417; M. Sander, Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530: Essai de sa bibliographie et de son histoire, Milano, 1941, I, p. 496, no. 2830; R. Stringa, L'edizione Paganini delle "Macaronee' e le sue ristampe, in: " "O Macaroneam Musae quae funditis artem'. Studi su Teofilo Folengo a cinquecento anni dalle prime "Macaronee'", F. Baricci, ed., Manziana, 2021, pp. 577-79.