VINCERE,VINCEREMO.La guerra fascista 1940-1943[storia,Istituto LUCE,Resistenza

VINCERE,VINCEREMO.La guerra fascista 1940-1943[storia,Istituto LUCE,Resistenza

Formas de Pago

- PayPal

- Tarjeta de crédito

- Transferencia Bancaria

- Pubblica amministrazione

- Carta del Docente

Detalles

Descripción

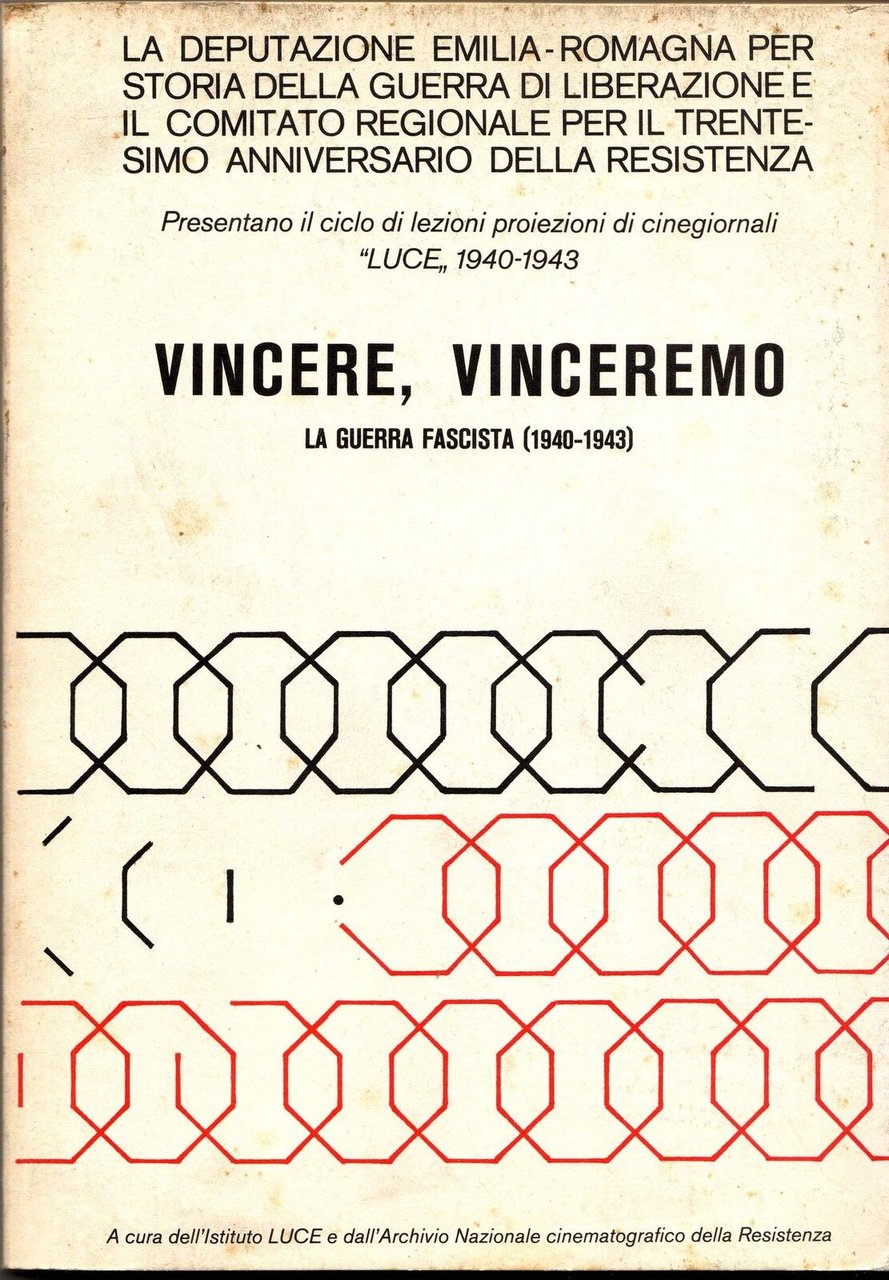

A cura dell'Istituto LUCE e

dell'Archivio Nazionale Cinematografico

della Resistenza,

VINCERE, VINCEREMO.

La guerra fascista (1940-1943).

Tipografia Grilanda, Roma 1975,

brossura, 24x17cm., pp.216

peso: g.271

cod.0723

CONDIZIONI DEL LIBRO: buone,

imperfezioni alla copertina

LA DEPUTAZIONE EMILIA-ROMAGNA PER STORIA DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE E

IL COMITATO REGIONALE PER IL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA

Presentano il ciclo di lezioni proiezioni di cinegiornali "LUCE" 1940-1943.

LA POLITICA DEL CONSENSO NEI CINEGIORNALI LUCE

Anche questo nuovo ciclo di « Giornali-Luce » del regime fascista

è, come il precedente, una « fonte » diretta, come dicono gli storici.

Ed è una fonte altrettanto importante per studiare la propaganda mus-

soliniana, cioè l'arma senz' alcun dubbio principale usata dal fascismo

per giungere al potere e per conservarvisi. Già Salvemini, con l'intuito

dello storico oltre che con la passione del politico antifascista, aveva

notato l'indubbia abilità di Mussolini in questo campo, tanto da defi-

nirlo un « genio della propaganda ». Oggi useremmo più volentieri il

termine « mistificazione » in sede di battaglia politica, di « organizza-

zione del consenso » in sede di studio storico-sociologico.

Questo è il taglio col quale si deve « leggere » e valutare il mate-

riale. Ogni altro taglio sarebbe interamente o gravemente falsante. Non

è accettabile neppure l'angolo visuale che voglia cercare in questi do-

cumentari la guerra vista dal fascismo. È la guerra vista da chi intende

presentarla quale il regime ritiene debba essere « accolta » dagli Italiani:

l'apoteosi vittoriosa del Regime, finalmente assurto a grande potenza

mondiale riconosciuta grazie a un ventennio di nazionalismo esaspe-

rato in imperialismo attraverso una serie di bluff tempestivi (come

l'« incidente » di Corfù, come il « patto a quattro », come la guerra

d'Abissinia, come l'intervento nella guerra di Spagna, come la presen-

za « mediatrice » del Duce pacificatore a Monaco) e attraverso l'alleanza

d'« acciaio » con la Germania di Hitler.

Apoteosi vittoriosa, dicevo. Ma un'apoteosi di cui, nonostante l'in-

vecchiamento fisico e psichico, Mussolini avverte l'ambiguità e la fra-

gilità, entrambe fonti di debolezza. Il « Duce » è consapevole di avere

un esercito con armi vecchie e scarse capacità tecniche, un Paese non

convinto della necessità dell'entrata in guerra e pieno di dubbi — an-

che nelle alte « sfere » — riguardo alla politica di subordinazione

a Hitler iniziata con il cedimento completo dinanzi all'Anschluss, un

popolo scosso dalle difficoltà economiche, dall'adesione data al raz-

zismo della Neue Ordnung tedesca. Per questo Mussolini dà disposizioni

affinché si presenti attraverso i giornali Luce una guerra facile e facil-

mente sopportabile: quasi una passeggiata nelle terre francesi durante

l'offensiva del giugno 1940, fra applausi, abbracci, baci di fanciulle e

splenditi panorami montani, con poco sangue di soldati e camminate

più che ardue esaltanti di fanti, di alpini, di guardie-alla-frontiera.

Se lo spettatore non può non vedere che le armi risalgono ancora alla

prima guerra mondiale, lo si invita a indugiare sulla « continuità » fra

il secondo e il primo conflitto soprattutto sugli altri piani, quelli che

toccano i meccanismi profondi del consenso. Cioè, l'esercito di Vittorio

Veneto come « presidio » intoccabile della Patria, il suo capo consa-

crato — il re — e le bandiere di tante battaglie risorgimentali e na-

zionali. Mussolini quale persona si pone volontariamente sullo sfondo,

non è più a tutto tondo, campeggiante « atleta della Rivoluzione ». È

sorridente e comprensivo, bonario e incoraggiante in mezzo agli uffi-

ciali e ai soldati, collega ed esperto, quasi pari, tra i generali che stu-

diano le mosse di guerra nelle immediate retrovie del campo di bat-

taglia. E centri di potere del vecchio Stato vengono esposti in primo

piano, quasi a dimostrare il profondo radicamento del Regime nel

Paese; più ancora, il « servizio » che il fascismo fa all'Italia portan-

dola alla guerra come a prova necessaria della sua raggiunta grandezza

e potenza. Mussolini stesso è sempre in divisa di primo maresciallo

dell'Impero, e la milizia fascista non si vede se non rarissimamente.

Inoltre, il nemico è presentato come debole, pauroso, conscio del-

l'inevitabilità della disfatta. Si vuole aggiungere alla sensazione della

facilità quella della sicurezza vittoriosa e disegnare, sullo sfondo, l'abi-

lità « geniale » del duce per aver saputo giungere tempestivamente, nel

momento decisivo, a portare il peso, contrattualmente efficacissimo, di

pochi morti sul tavolo della pace.

Il confronto con quelle pagine dei giornali-Luce che presentano

la guerra tedesca è illuminante. L'avanzata delle truppe naziste è una

marcia in avanti potente, inarrestabile, ma carica di fato, di irresisti-

bilità, contro nemici forti. È la vittoria di chi ha assunto a suo motto

il « Die Germanen oder die Nacht ».

Nei primi anni, il '40-'41, anche i tratti ideologici generali della

guerra restano sfumati: il razzismo trapela soltanto quando riguarda

Paesi o popoli lontani, come ad esempio Virale o l'URSS. Gli arabi

— lo impongono le operazioni belliche nell'Africa settentrionale — sono

trattati bene; gli ebrei non si vedono se non in Polonia, e non nei

ghetti devastati dai nazisti, ma fra i prigionieri catturati nelle file

dell'Armata rossa.

Le popolazioni delle terre occupate — in Polonia e poi nella Russia

del '41 e '42 — sono sempre osannanti al vincitore, anche se è facile

individuare il « falso » in quei villaggi nemici fatti di gente raramente

numerosa e perciò quasi sempre « coperta » dai più vari schermi (ca-

mions, carri armati, formazioni militari ecc. ecc.).

Spesso, a contrappunto delle immagini di una guerra facile e vit-

toriosa, i giornali-Luce si dilungano su visioni di pace « forte » all'in-

terno: di pace, s'intende, degli spiriti, anzi del sistema nervoso del

« popolo ». I saggi ginnici cadenzati e orchestrati da un unico centro

di regia vogliono costituire l'anello di congiunzione fra il periodo di

costruzione dell'Italia fascista, prima del '40, e l'Italia della Vittoria

del dopoguerra: la gioventù, ad un'anima e ad un corpo solo guidata

sui campi degli stadi nelle evoluzioni della ginnastica, è il simbolo,

facile nella sua evidenza, della forza della stirpe vista nella sua conti-

nuità al di là della morte, la morte necessaria del guerriero sul campo

presceltogli dalla Patria per la propria grandezza e potenza.

Sconfitta la Francia e avanzanti le truppe dell'Asse in Africa, l'idil-

lio comincia a trasformarsi, nella sicumera dell'orgoglio di chi ormai

crede d'aver toccato la vittoria, in accensione d'una carica d'odio verso

il nemico che, protervo, osa continuare a combattere. I bombardamenti

di Londra segnano un sia pur parziale avvicinarsi al « taglio » propa-

gandistico nazista. Essi vengono esaltati con le inquadrature e i foto-

grammi più spaventevoli. Ma spaventevoli perché è giusto annientare

l'inglese, il demoplutosocialmassonico inglese bevitore del sangue di

tanti popoli della terra, il colonialista che si è costruito la potenza e

la ricchezza sulla miseria o la distruzione di popoli deboli e ora paga

il fio delle sue colpe secolari. La serie « a fumetto » su Churchill è un

pezzo esemplare in materia, e nel suo semplicismo ad effetto perfino

patetica. L'imperialismo « straccione » di Mussolini infatti vi prende

spicco con un evidente e per molti aspetti disperante senso di rivalsa

— vendicata e vendicatrice — da frustrazioni lontane e vicine. Il po-

pulismo di una certa vena del fascismo si sposa all'etica dell'Impero

fatale di Roma, dei mediterranei discendenti da Cesare vincitori sui

nordici biondi di Albione, la cinica e quasi asetticamente impotente

discendenza dei Britanni vinti dal generale dell'Urbe. Perciò i bombar-

damenti sull'Italia sono presentati come una vile aggressione operata

col favore della notte o con l'impudenza dell'attacco diurno. Le .di-

struzioni e le morti colpiscono, in Italia, soltanto chiese, bambini, vec-

chi, ospedali, case di poveri ecc.

Quando le sorti della guerra, nel '42 e ancor più nella prima metà

del '43, vanno facendosi più difficili o addirittura disperate, il mecca-

nismo di provocazione dell'odio si inceppa. Cala la fiducia, cala la

forza del Regime e dei suoi servitori nel campo delle comunicazioni

di massa. Si comincia a cogliere che anche la propaganda, anche l'or-

ganizzazione del consenso non possono reggere senza un minimo di

fede. Un esempio probante di questo si può trarre dal confronto fra

le immagini sulla guerra in URSS nel '41 e '42 e quelle sulla stessa

guerra nel '43.

Travolgente, entusiasmante, facile avanzata nel primo tempo, con

un « corrispondente » indiretto nel non ancora del tutto spento desi-

derio di primato internazionale quale è mostrato dal raduno dei gio-

vani fascisti di vari paesi a Padova, e con un "rafforzativo"nella rap-

presentazione repugnante degli ebrei russi come sgherri della Ghepeù

e dei bolscevichi assassini. Difficile, spesso angosciosa, sempre duris-

sima fatica, invece, la vicenda dell'Amir in ritirata dopo la sconfitta

di Stalingrado. Se la ritirata è rappresentata con molti travestimenti,

la fatica dei soldati è colta nei suoi aspetti più terribili o, il che è lo

stesso, nei momenti di ripiegamento sugli affetti lontani (la lettura della

posta, i canti di nostalgia ecc.). La coscienza imperiale non è più con-

siderata dagli alti comandi del « consenso » come un elemento utile

per tenere gli Italiani legati al Regime. Meglio cercare di convincere

chi è a casa che il Regime pensa, anche nelle steppe ghiacciate del-

l'Oriente staliniano, ai sentimenti del fante contadino, dell' « umile »

fante lavoratore.

L'Italia populista, si potrebbe concludere, rimane la costante della

propaganda fascista durante tutto il conflitto, e lo rimane sempre con

il suo volto approssimativo e generico, in una prospettiva che usa co-

stantemente l'immersione dei fatti più crudi nell'atmosfera atemporale,

quasi favolosa, del racconto esortativo e nobilitante insieme, del « mo-

dello » astorico di comportamento che le scuole fasciste cominciavano

ad inculcare fin dall'età fanciullesca attraverso il testo di letture per

la scuola elementare intitolato II balilla Vittorio e attraverso le ceri-

monie di alza-bandiera e di giuramento delle organizzazioni dell'Opera

Nazionale Balilla e degli altri organismi di massa nei quali erano stati

irreggimentati i figli della Lupa, gli avanguardisti, le Giovani italiane

e via discorrendo. L'abbandono al Destino, a forze superiori è, dopo

l'altro tratto tipico della psicologia sociale del fascismo, quello del

capo carismatico nel quale riconoscersi ed esaltarsi, il carattere sul

quale si insiste durante la guerra perché si sa bene, negli anni vitto-

riosi, che esiste un capo più forte — Hitler — e un paese che ora guida

e poi comanderà («se ci sconfiggeranno saremo perdenti, se vincere-

mo saremo perduti »: così traduceva la vena barzellettistica popolare),

negli anni di sconfitte, che ormai soltanto la fiducia nello stellone

d'Italia può evitare il complesso del suicidio e, più ancora, lo scate-

namento della « vendetta » popolare contro il Regime.

Dopo il 25 luglio, Badoglio ricupera anche la Chiesa (Pio XII che

indugia nel quartiere di San Lorenzo, le basiliche più belle e famose

colpite dagli Alleati ecc.) come arma di consenso: non ultimo né se-

condario segno del carattere di restaurazione del colpo di Stato regio.

E la martellante massiccia cadenzata marcia della Wehrmacht sull'Italia,

dalle Alpi alle pianure centrali e alle catene montuose del Mezzogiorno,

dopo l'8 settembre, quale è espressa in un « pezzo » che nella sua effi-

cacia si può dire da antologia, sembra il suggello di tutto un modo di

concepire il rapporto tra il Potere e le classi subalterne, fra i governanti

e i governati. La forza di un esercito ben altrimenti poderoso di quello

fascista si sposa in quell'immagine con l'arrogante potenza, per decreto

del Destino, della razza eletta. Gli alti e poderosi uomini dalle divise

irreprensibilmente ordinate e marziali calano verso il Sole del Sud

per portare di nuovo la speranza di vittoria là dove il fatalistico abban-

dono alle forze superiori ha accolto con rassegnata rinuncia la caduta

delle velleità imperiali di Mussolini.

Ma la speranza di vittoria nel Paese del Sole sta ormai passando

ad altri, a uomini che non attendono gli ordini dall'alto, ma da se

stessi, dalla propria capacità di scegliere la strada della rinascita, d'im-

boccare la via della Resistenza impegnando non più i propri riflessi di

subordinazione, ma le proprie energie di ribellione. Mentre calano i

Barbari dal Nord, nascono i guerriglieri che, pagando di persona, vin-

ceranno il fascismo.

Speriamo che anche la conoscenza del materiale che l'Istituto Luce

e l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione e il

suo Archivio cinematografico presentano contribuisca a insegnare ai

giovani che nulla è veramente acquisito se non lo si conquista con la

lott,a e che una nuova Resistenza è oggi, trent'anni dopo, necessaria

per sconfiggere quella restaurazione che il 25 luglio aveva tentato

e che in parte è riuscita ad affermarsi dopo il 25 aprile 1945, quella

restaurazione che, voluta da antifascisti già responsabili dell'ascesa

del fascismo, non poteva non facilitare il ritorno del terrorismo fascista,

il riapparire dello spettro sinistro dell'arma estrema di ogni « sistema»

fondato sul privilegio e sull'autoritarismo.

Torino, 14 marzo 1975

Guido Quazza