Details

Author

[Folgore, Luciano, Pseudonimo Di] Omero Vecchi

Pages

pp. [4 compresa la prima carta bianca] 105 [3]; carta forte a fogli diseguali.

Publishers

Edizione dell'Autore,

Edition

Edizione originale.

Keyword

Poesia Italiana del '900�Futurismo

Binding description

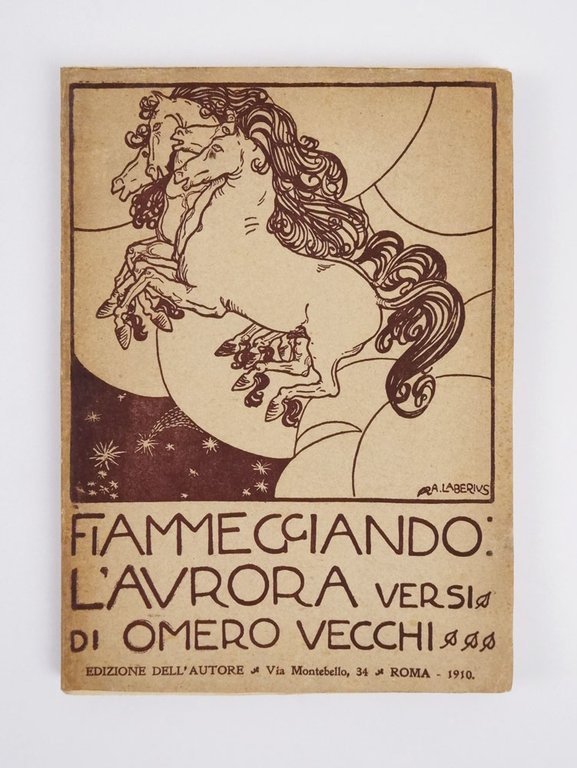

brossura stampata in sanguigna ai piatti e al dorso, con notevole illustrazione tra proto-futurismo e liberty firrmata «A. Laberius» al piatto anteriore;

Description

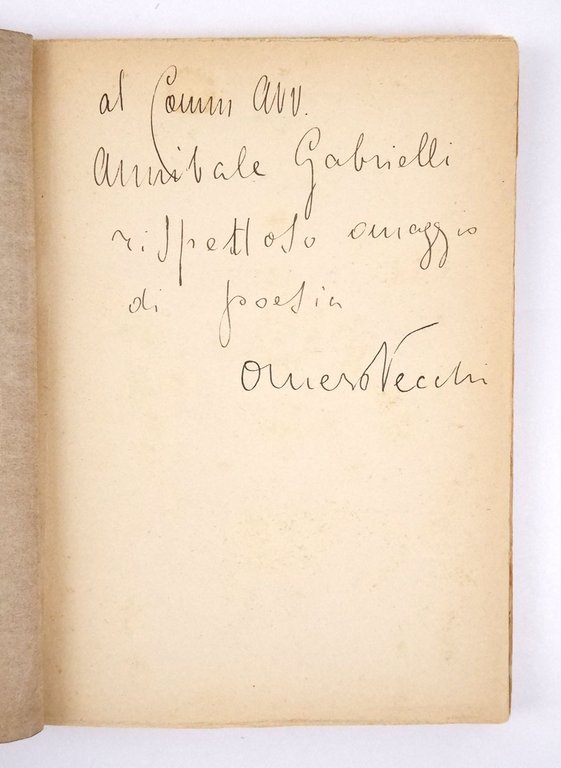

LIBRO�Edizione originale.�CON AUTOGRAFO.�L’esemplare del critico letterario Annibale Gabrielli (1864-1946), in forze fino al 1919 presso la «Fanfulla della domenica», pregiato dalla dedica autografa dell’autore che invia il libro «in rispettoso omaggio di poesia | Omero Vecchi»; con alcune minute correzioni manoscritte, di pugno dello stesso Folgore, alle pp. 9, 58, 59, 95 e 105. In ottime condizioni di conservazione, fresco e pulito, con un restauro integrativo professionalmente eseguito sul dorso.�Rara opera seconda ma prima importante raccolta di versi, segue di due anni la rarissima «Hora prima», l’acerbo esordio. Assai strategicamente, nel libro compaiono alcune dediche a stampa che coprono quasi l’intero spettro del gruppo dei poeti futuristi come composto alla data: la suite «Le Armi» (comprendente «La clava», «Lo scudo» e «La bipenne») è dedicata «a F.T. Marinetti»; «Gli arnesi» («La lima», «La mazza», «L’incudine») «a Enrico Cavacchioli»; «Gli strumenti» («La lira» e «L’organo») «a Paolo Buzzi»; «Le macchine» («La leva», «La ruota», «La caldaia») «a G. P. Lucini»; la poesia «Lume lontano» è dedicata al sodale romano, già futurista, Libero Altomare, con il quale — assieme ad Auro D’Alba — andrà a formare la sezione romana dei primi futuristi. Con questo “biglietto da visita”, infatti, il poeta si garantì l’affiliazione al gruppo, in cui risulta incluso ufficialmente a partire dall’elenco di «fratelli futuristi» a cui si rivolge Marinetti nella pagina dedicatoria dell’edizione italiana di «Mafarka il futurista», pubblicata nel marzo 1910. -- «La copertina di A. Laberius raffigura una quadriga, forse in ricordo dei quattro “corsieri” descritti da D’Annunzio nella “Laus vitae” (Maia 7729-31), in cui è ripresa l’immagine platonica della quadriga dell’anima. Ma nel disegno, la quadriga rampante è vista di profilo, tanto da suggerire l’ipotesi che possa trattarsi d’un unico cavallo in quattro diverse posizioni, come nelle sequenze fotografiche di Eadweard Muybridge e Etienne-Jules Malerey, che erano alla base delle ricerche pittoriche di Giacomo Balla sulla velocità, riprese anche da Anton Giulio Bragaglia nel “fotodinamismo futurista”» (Salaris).�Cammarota, Futurismo, 208.1; Salaris, Luciano Folgore e le avanguardie, p. 6

Find out how to use

Find out how to use