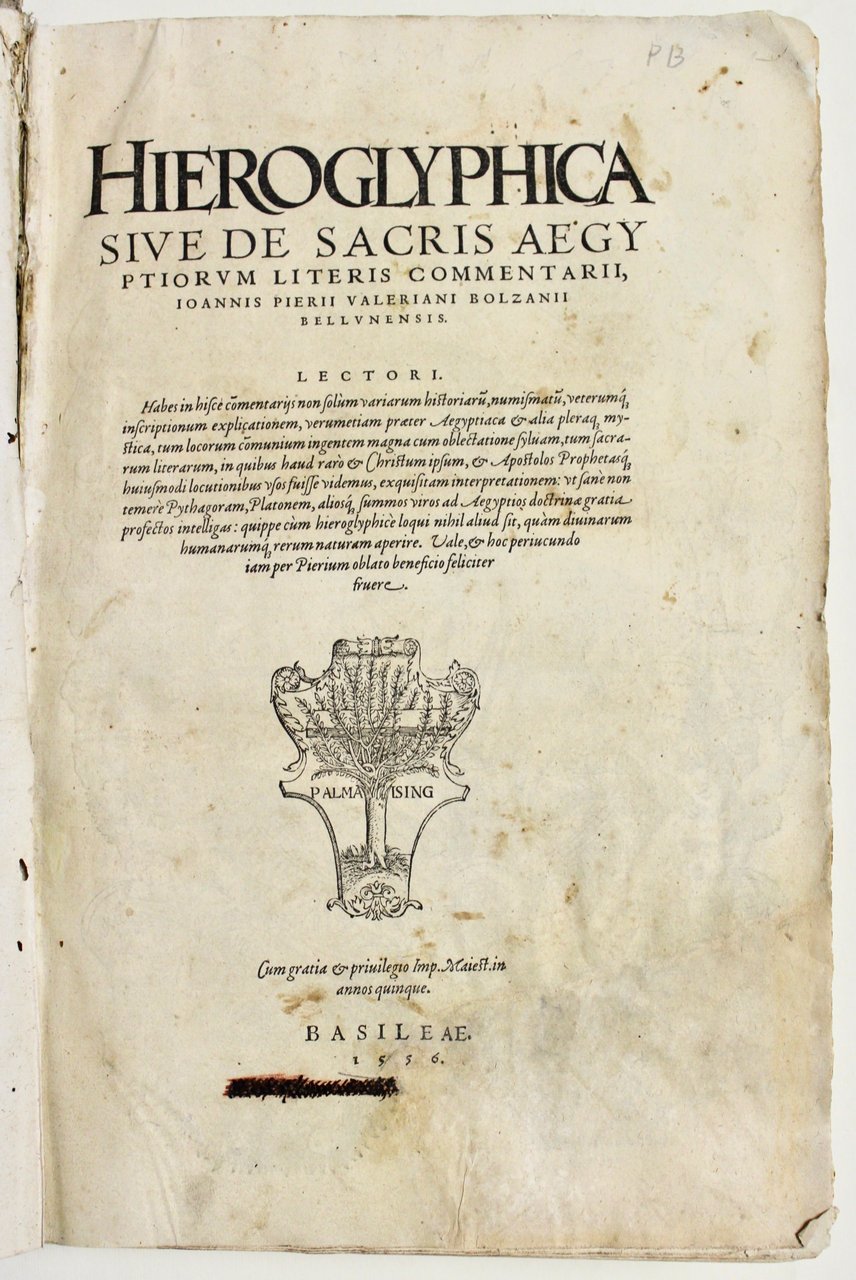

In Folio (mm 355x235), carte n.n. 6, 424 (ma 425 con n. 15 ripetuto su due carte diverse), 26 carte di indice finale.<BR>Solida piena pelle di scrofa coeva montata su assicelle di cipresso con riquadri concentrici incisi a secco, dorso a quattro nervi, etichetta di scaffale. Chiose a inchiostro bruno coeve ai margini. Fascinoso esemplare che presenta internamente un restauro integrativo al verso del margine inferiore del frontespizio e alla carta 18 con restauro del margine e piccola integrazione di tre righe di testo; la carta 13 invece presenta solo una integrazione del margine; piccolo foro di tarlo al margine interno alle prime 45 pagine. Pagine 28 e 94 con strappo marginale restaurato; qualche alone e saltuarie fioriture. Legatura con tracce d'uso e abrasion a spigoli, cuffie e angoli. Frontespizio con grande vignetta editoriale in silografia con la palma degli Isengrin, ripetuta alla carta finale. Ritratto dell'autore al verso del frontespizio entro ovale con ricco fregio rinascimentale. Iniziali parlanti, fregi, moltissime vignette esplicative del testo, tutto inciso in legno, raffiguranti simboli, animali, geroglifici, emblemi del mondo antico rivelandone i significati con moltissime notizie anche di carattere esoterico. Le immagini spaziano da animali di ogni genere, api, cani cefalopodi, delfini, scarabei, capre, cicogne, pellicani, fenice, cammelli, serpenti, gru, coccodrilli, alla raffigurazione dei sensi, delle varie parti del corpo, delle misurazioni fatte con le dita e numeri, alla geometria e stelle, erboristeria e piante, vaticini, etc. Dedica a Cosimo I Duca di Firenze. <BR><BR>Rara prima edizione di questa opera enciclopedica, summa dei saperi dei secoli passati, in 58 libri, ognuno dei quali riporta una dedica particolare a celebri personaggi, quali Gerolamo Fracastoro, Jacopo Sannazzaro, Bernardino Maffei, Vittoria Colonna. <BR><BR>Valeriano Giovanni Pierio, che diede alle stampe in latino per primo l'opera fu nipote di Fra' Urbano Valeriano Bolzano (1443-1524) redattore dell'opera, il quale ebbe contatti con i Colonna e Giovanni de' Medici oltre ad essere in rapporti con illustri umanisti come Sabellico, Valla e Lascaris. Quest'opera è definita "the handbook of Renaissance Egiptology" e rispecchia l'interesse per la materia nei circoli culturali del periodo, come a Firenze presso il Ficino e discepoli. Fu per secoli usata da pittori ed artisti veneziani del barocco, sposando i geroglifici con i bestiari medievali e funge da ponte tra la cultura antica e quella rinascimentale.<BR><BR>Praz, pag. 24: "In Valeriano's book the hieroglyphs are wedded to the symbolism of medieval lapidares and bestiaries and the Physiologus ascribed to epiphanius, a collection of symbols suggested by animals, (the stork, the pelican, the phenix, etc) which was itself of Alexandrine provenance"; Graesse, VII, 239; manca alla Casanatense.<BR>

Find out how to use

Find out how to use